CHLOÉ BELLOC

CHLOÉ BELLOC

Née à Paris en 1983, elle est diplômée d’un master en Histoire contempo-raine, en Philosophie Politique et en Cinéma documentaire.

Son travail allie écriture, vidéo et photographie.

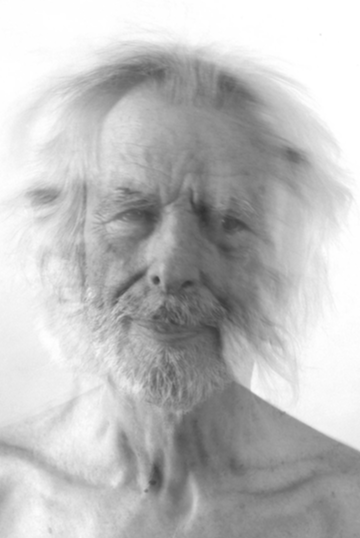

Point de regard

« Au lieu de se demander ce qui manque aux autistes (...) cherchez ce qui fait, que nous sommes devenus étrangers à leurs yeux ».

(Fernand Deligny)

J’ai passé beaucoup de temps, enfant, à regarder mon frère. Lui, il détournait son regard, systématiquement.

Aujourd’hui, je reviens vers lui pour chercher à capter ce regard qui s’est si longtemps enfuit.

On m’a longtemps dit qu’il n’était pas comme tout le monde, qu’il vivait juste dans son monde ... Un jour on m’a dit qu’il était autiste asperger. De la racine étymologique « aut » : soi-même.

Un être, dit-on, uniquement enfermé en lui-même. Un être, dit-on, qui ne pourra jamais voir les autres. Je n’y ai jamais cru.

Le jour où il m’a regardé ce fut une étincelle de joie. Il a baissé les yeux très vite après, mais l’étincelle, elle n’est jamais partie.

série de 13 photographies

impression numérique sur papier Kozo 9 tirages 29 x 45 cm

4 tirages 13 x 20 cm

2017

©Chloé Belloc